XXI век — особый период в мировой истории. Мир меняется, и меняется весьма

значительно. Настолько масштабных перемен в жизни человечества было

немного.

Наступает новая фаза в развитии общества: на смену индустриальному обществу приходит «постиндустриальное» (оно же — «информационное», «когнитивное» и т. д.). Не в том дискредитированном смысле «постиндустриальное», в котором этот термин иногда употреблялся в конце XX века, а в истинном. Иногда почему-то считается, что в постиндустриальную эпоху промышленное производство переместится в развивающиеся страны, а развитые страны заниматься им почти не будут. Это в корне ошибочное представление.

Истинный облик постиндустриального общества можно понять лишь по аналогии с предыдущим «фазовым» переходом: от аграрного общества Средневековья к индустриальному Новому времени. Произошёл он на протяжении «большого XVI столетия» (1492–1640 гг.), когда очередная попытка построения индустриального общества оказалась, наконец, успешной. Такие попытки и прежде предпринимались неоднократно: к «порогу индустриальности» подходили многие культуры, в том числе и в Европе. Если не считать древности, то даже в христианской Европе это была третья.

Первая попытка, в XIV веке в бассейне Средиземного моря (в итальянских городах-государствах), оборвалась под ударом серии природных катастроф, в первую очередь — пандемии чумы 1348–1352 гг. Вторая попытка, в начале XVI века (в 1520-х) в Испании (движение «комунерос»), была подавлена силами феодального государства, усилившегося после окончания Реконкисты и открытия Америки.

Рис. 1. Лидеры восстания «комунерос» Падилья, Браво и Мальдонадо на эшафоте. Картина Антонио Хисберта. 1860. Собрание Конгресса депутатов Испании. Мадрид.

Но на третий раз всё получилось, «стал скелет плотвой»: Нидерландская революция завершилась успехом (должно же было, по статистике, рано или поздно у кого-то получиться?). В это же время или чуть позже аналогичные процессы становления товарной экономики с разделением труда вместо натурального хозяйства (это основной признак индустриальности) происходят и в других странах Северной Европы. В том числе в Московской Руси: уже Смута начала XVII века продемонстрировала возникновение в Русском царстве народа в политическом смысле «нации». А это — неизбежный результат индустриального перехода. Ещё чуть позже аналогичные процессы прошли по всей остальной Европе.

В аграрную эпоху 90% работоспособного населения было занято в области производства продовольствия, на оставшиеся 10% приходилось всё остальное. И при этом продовольствия хватало не всегда. Теперь ситуация стала меняться: продовольствие уже не было в таком дефиците, его стало более-менее достаточно для всех. Ключевую роль играл тут даже не рост производства, а появление возможности перевозить продовольственные товары в больших количествах на значительные расстояния, то есть развитие транспортных коммуникаций. Благодаря этому товарное хозяйство и сменило натуральное.

Теперь ключевую роль стало играть производство промышленных товаров. Они были в дефиците, в связи с чем те, кто контролировал их производство, доминировали в обществе в целом.

XXI век станет временем перехода к новому типу общества. Последний раз социальные изменения такого масштаба происходили около 500 лет назад, во время появления первых индустриальных государств.

Постиндустриальный переход и статусное потребление

Однако во второй половине XX века ситуация поменялась опять: теперь уже появились возможности удовлетворить потребности основной части населения и в промышленных товарах тоже.

Единственная причина, по которой это ещё не вполне очевидно — существование системы статусного потребления. Существует система неформальных, а отчасти и формализованных правил, в соответствии с которыми социальный статус связан с потреблением тех или иных промышленных товаров. Статусное потребление выстраивается искусственно — именно в целях раздувания спроса и провоцирования дефицитности/радикального повышения цены товаров определённого типа. Социальный статус не столько даёт возможность потреблять высококачественные товары, сколько наоборот: статус обязывает к потреблению товаров определённых брендов.

Например, с точки зрения фактических возможностей, реальная разница между обладанием автомобилем «Феррари» и вазовской «семёркой» намного меньше, нежели между наличием автомобиля вообще и его отсутствием. Любой автомобиль даёт дополнительную свободу передвижения (причём в городских условиях «Феррари» и «семёрка» — примерно в одинаковой степени). А вот с точки зрения социального статуса наоборот: разница между «семёркой» и ничем куда меньшая, чем между ничем или «семёркой» и «Феррари». То есть статусное потребление игнорирует физическую реальность: полезность вещи слабо связана с её статусностью.

Этим вызвана необходимость мощнейшей рекламной «накачки» современной индустриальной экономики, причём реклама должна быть не только коммерческой, но и социальной. Без такого «турбонаддува» двигатель современной экономики работать не станет: если бы люди ориентировались только на технические характеристики вещей, «Айфон» бы не «взлетел», по крайней мере, проявил бы себя не лучше ряда однотипных моделей других брендов.

Может показаться, что выхода из системы статусного потребления нет: ведь всегда можно придумать новый товар/бренд, который будет в дефиците, и провести его сверхмощную рекламную «накачку». Однако достаточно обратиться к истории, чтобы понять, что это работает лишь до определённого предела.

В период аграрной экономики существовала система статусного потребления продовольствия. Чуть упрощая, можно сказать, что крестьяне питались в основном растительной пищей (с небольшой добавкой животного белка). Дворянство же (привилегированное сословие) питалось в основном мясной пищей. Для более поздних эпох такое различие не характерно, в индустриальном обществе в куда более благополучные времена подобной строгой зависимости нет. Более богатые потребляют несколько более дорогое продовольствие, однако нет прямой связи «растительное для бедных, животное — для богатых». Даже наоборот, растительная пища во многих отношениях считается более здоровой. Да и различия по цене рациона питания разных социальных слоёв сильно не дотягивают до различий в уровне дохода.

Вполне понятно, почему в Средние века было именно так: мясо ведь дороже! Дороже даже не в финансовом смысле, а в отношении траты на его производство базового ресурса той эпохи — земли. Одну и ту же территорию сельскохозяйственного назначения можно использовать под пашню — засеять хлебом, а можно — под пастбище для скота. Но при этом выращенным на этой земле хлебом можно будет прокормить раз в 10 больше людей, чем произведённым на ней же мясом (таковы уж законы пищевой цепочки). То есть в пересчёте на земельный ресурс дворянин потребляет на порядок больше, чем крестьянин.

При этом представители высшей знати потребляют ещё больше: если не постоянный, то вполне привычный продукт питания для них — дичь, мясо животных, добытых в лесу на охоте. В пересчёте на площадь леса, необходимую для отлова там соответствующего количества дичи, этот рацион выходит ещё на порядок дороже. Условно говоря, если свести лес, дичью которого может прокормиться 1 граф или барон, и отдать эту территорию под пастбище, то на нём можно было бы выкормить животных, мясом которых насытились бы 10 дворян. А если отдать эту землю под пашню, то и 100 крестьян. Цифры условные, но суть системы статусного потребления продовольствия они иллюстрируют адекватно.

Рис. 2 . На столах знати — мясо с небольшим количеством хлеба.

Так вот, исходя из логики всесильности рекламы и непобедимого стремления к статусности, мы должны были бы прийти к выводу, что система статусного потребления продовольствия никогда не исчезнет. В самом деле, все, кто разбогатели, будут переходить на потребление сначала мяса, потом дичи. Так как 100% населения питаться мясом диких животных не могут (эта возможность была утеряна ещё в конце мезолита), то так будет всегда: кто-то будет потреблять слишком много пищи в пересчёте на землю, а кому-то будет не хватать и на элементарное пропитание. А раз дефицит продовольствия всегда будет существовать, то и его статусное потребление тоже вечно. Бинго!

Но практика показала, что события развиваются совсем иначе! Сейчас представители даже весьма обеспеченных слоёв предпочитают питаться качественной, но отнюдь не сверхъестественно дорогой пищей (за исключением небольшой группы фанатичных гурманов, которая совершенно не делает погоды). Система статусного потребления продовольствия рухнула, когда еда действительно перестала быть дефицитным ресурсом: выяснилось, что возможности социальной «накачки» статусного потребления имеют пределы.

Ровным счётом то же самое произойдёт и с системой статусного потребления промышленной продукции. Аргумент, что нынешним промышленникам такое развитие событий невыгодно, не работает: землевладельческой аристократии прошлого тоже не было выгодно пищевое изобилие. И что?

Постиндустриальному переходу мешает система статусного потребления промышленных товаров, создающая искусственный дефицит. Однако возможности её не бесконечны: до индустриального перехода существовала аналогичная система статусного потребления продовольствия, и она была успешно ликвидирована.

Информационное общество: накопление становится бессмысленным

Однако нынешний — постиндустриальный — переход во многом и отличается от перехода к индустриальному обществу. В тот раз общественное влияние просто перешло из рук тех, кто контролировал производство аграрной продукции, к тем, кто контролировал производство индустриальной. Первое и второе, при всех различиях, имеют много общего.

Прежде всего, и продукты питания, и индустриальные товары, а также и средства их производства — это исчерпаемый ресурс: их можно накапливать. Тот, кто контролирует большой объём продукции или её производство, имеет власть. Переход власти от землевладельцев к капиталистам не был таким уж принципиальным изменением.

А сейчас ситуация другая: промышленное производство в качестве основы экономики знакомого нам типа заменить, в общем-то, нечем. Существует теория, что место промышленного производства может занять производство информационного продукта.

В частности, есть идея «инновационной экономики»: коль скоро промышленные мощности не в дефиците, то ключевую роль в производстве начинают играть сами технологии.

Сейчас роль «ноу-хау» часто преувеличивается. Но для производства любого товара мало знать, как он делается. Нужно иметь ещё промышленные мощности и рабочую силу. Известна важность размера «технологической зоны»: основной причиной, благодаря которой индустриальное производство возобладало над ремесленным, было использование разделения труда.

Каждую технологическую операцию выполняет одна группа специализированных рабочих. Если взять всю совокупность производимых товаров, определить всю совокупность деталей для каждого из них, а для каждой детали — перечень технологических операций, нужных для её изготовления, и умножить это всё на минимальную численность рабочих, которые нужны для каждой технологической операции, получится минимально необходимый трудовой ресурс, которым должна обладать технологическая зона. Потом нужно внести поправки, связанные с тем, что списки деталей для разных товаров во многом пересекаются, а также на то, что нужно ещё и собрать готовое изделие, обеспечить логистику и транспортировку деталей и готовой продукции. Точный расчёт произвести сложно, но порядок величины понятен. На основе трудового ресурса легко рассчитывается и численность населения технологической зоны. Сейчас это уже миллиарды человек. То есть если у вас под контролем нет миллиардного трудового потенциала (и соответствующего объёма рынка — тоже миллиардного), вам никакое «ноу-хау» не поможет.

А вот теперь ситуация меняется: вследствие роботизации и модернизации промышленности вышеперечисленные проблемы снимаются. Теперь действительно достаточно иметь только «ноу-хау»: все технические проблемы оказываются вполне разрешимыми. Это, кстати, особенно выгодно для отечественной (хоть российской, хоть белорусской) технологической традиции: для нас исторически изобрести что-либо было куда проще, чем наладить выпуск продукции. Но…

…Но если у нас в целом нет дефицита промышленных товаров, что нам производить и зачем? Аналогия: нарастить производство продовольствия развитые индустриальные страны могут совершенно элементарно (пример — Россия под санкциями), но куда его потом прикажете девать в таких количествах?

С другой стороны, если не концентрироваться именно на технологиях, то производство информационного продукта как основа экономики — действительно интересный вариант.

При удовлетворении потребности людей в «хлебе» (в широком смысле) на первый план для них выходят «зрелища». В соответствии с «пирамидой Маслоу», теперь возникает очередь удовлетворения интеллектуальных и духовных потребностей. Звучит очень расплывчато, однако понятно, что, какую бы форму это ни приняло, речь идёт о производстве некоторого контента — информации (тексты, игры, фильмы, виртуальная реальность…). Действительно, согласно теории информационного общества, именно работой с информацией и будет заниматься отныне человечество. С самой разной информацией — от технологических «ноу-хау» до развлекательного контента.

Рис. 3. Первый фазовый переход в истории человечества — «неолитическая революция», переход к земледелию от собирательства и к скотоводству от охоты. Второй — «индустриальный переход». Третий происходит в настоящее время.

Вполне вероятно, что так и выйдет. Но между промышленным товаром и информационным продуктом разница слишком велика: информация обладает свойством мультипликативности, то есть не подчиняется законам сохранения (в отличие от вещества и энергии).

Хоть единица продовольствия («буханка хлеба»), хоть условная единица промышленной продукции («автомобиль»), если где-то появляется, то, значит, в другом месте исчезает. С информацией ситуация совершенно другая: если она где-то появилась, это не значит, что она обязательно где-то исчезла — просто появилась ещё одна копия. Количество же копий на практике контролировать невозможно.

Сакраментальная для нашего времени проблема «информационного пиратства» и «нарушения прав интеллектуальной собственности» связана именно с этим обстоятельством. Впрочем, существует обоснованная критика самой концепции «интеллектуальной собственности»: Р. Столлман показывает, что это понятие вообще лишено смысла.

В любом случае один раз «украденный» продукт невозможно «вернуть владельцу» (он ведь и не терял доступа к нему). В настоящее время юриспруденция особо не знает, что делать с этими специфическими свойствами информации. Однако в ближайшие годы, вероятно, так или иначе адаптируется к ситуации.

Следует обратить внимание, что проблемы «информационного пиратства» появились не вчера. В XVIII веке за несанкционированное копирование узора на ткани полагалось колесование. Но даже это не помогло решить проблему. То есть даже по состоянию на XVIII век, с несравнимо меньшими возможностями по распространению информации, побороть это явление оказалось невозможно. Очевидно, с тех пор ситуация только обострилась.

Одним словом, накопление информации с целью добиться экономического доминирования, в отличие от накопления промышленного капитала, станет делом бессмысленным: контролировать формальное соблюдение противоречащих физической реальности правовых норм окажется невозможно. «Собственностью» в том же смысле, как земля или фабрика, информация не станет.

Это, кстати, касается и возможности существования «цифрового тоталитаризма»: накопление информации о гражданах тоже на практике бессмысленно. Мало того, что это радикально перегружает аналитические возможности спецслужб, так ещё и не даёт особой «власти». Накопленные базы данных точно так же, как и любая другая информация, будут периодически теряться, вороваться, случайно выкладываться в открытый доступ. В итоге с определённого момента «все всё про всех будут знать»: ситуация непривычная, но не оставляющая возможностей для шантажа и т. п. вещей. Кроме того, и государственные тайны точно так же будут утекать к простым гражданам: резкое ограничение тайны частной жизни уравновесится исчезновением реальной секретности.

Что же в итоге мы будем иметь?

Получается, что после завершения индустриальной фазы развития ситуация, когда человек должен лезть из кожи вон, чтобы получить необходимый жизненный ресурс, исчезнет: общество будет достаточно богато для того, чтобы снабдить пищевым и промышленным минимумом всех своих членов. Что же касается минимума «информационных» благ, то он по самой природе информации и так будет доступен всем.

В новом обществе на получение необходимого минимума продовольствия, промтоваров и информационных услуг будет иметь право каждый гражданин. «Цифровой тоталитаризм» и «цифровая олигархия» невозможны.

Неизбежное будущее: вызов «великого безделья»

Разумеется, подобное положение вещей сложится не сразу, однако достаточно падения системы статусного потребления для того, чтобы всё остальное реализовалось достаточно быстро. Основная часть пути к этому состоянию может быть пройдена уже в обозримое время.

В результате человечество (по меньшей мере значительная его часть) впервые в истории окажется в ситуации, когда людям, собственно говоря, нечем заняться. Для выживания и даже для обретения соответствующего данной эпохе бытового комфорта (уровня жизни) им не нужно будет делать ничего.

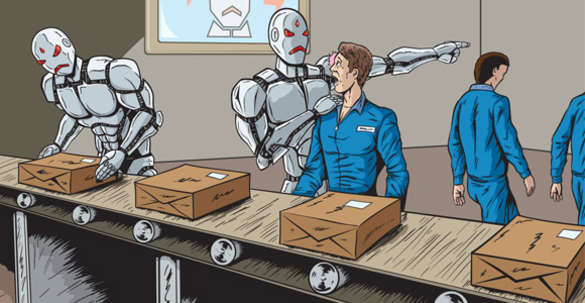

В самом деле, если судить по аналогии с индустриальным переходом, то произойдёт радикальное сокращение числа занятых в промышленности. Если в доиндустриальный период 90% населения занимались сельхозпроизводством, то в индустриальную эпоху обычно достаточно и 10% (зачастую власти даже спонсируют сельхозпроизводителей для того, чтобы остановить дальнейшую оптимизацию числа занятых в отрасли и избежать дополнительного социального напряжения). Если в этот раз при постиндустриальном/информационном переходе выйдет так же, то в итоге у нас 5-10% населения будут заниматься сельским хозяйством, ещё 10% — промышленным производством… а остальным 80-85% придётся искать себе новый вид деятельности.

При этом сфера услуг, которая считалась заменой промышленности в качестве основы экономики «постиндустриальных стран» второй половины XX века, не поможет. Сокращение человекоёмкости промышленности происходит за счёт роботизации. Сфера услуг в этом отношении не менее «уязвима». Замена киосков-лотков на автоматы по продаже происходит уже сейчас, дальше эта тенденция будет только усиливаться, охватывая всё новые области.

Рис. 4. Первыми под натиском роботизации падут наиболее простые виды деятельности.

Некоторое время сопротивляться роботизации будут сферы, где большую роль играет прямое человеческое участие, вроде медицины и образования. Но они обладают ограниченной человекоёмкостью, да и в них процесс будет идти по нарастающей. Что касается производства информационного контента, то, во-первых, его человекоёмкость также не беспредельна, а во-вторых, эта сфера тоже вполне поддаётся по меньшей мере частичной роботизации.

Степень «обязательности» занятости радикально снижается. Развиваются теории «базового безусловного дохода» или «коммунизма в бытовом понимании», когда жизненный минимум будет предоставляться и вовсе бесплатно. Пословица «кто не работает, тот не ест» теряет смысл.

Это совершенно специфическая ситуация, имеющая мало аналогов в истории. Сейчас нас принуждает к деятельности необходимость зарабатывать на жизнь. А когда эта необходимость исчезнет, чем мы будем заниматься?

Для человека ненормально «не делать ничего». Иное впечатление у нас складывается исключительно под давлением текущей экономической системы. Но любой, имевший дело с детьми, согласится с этим тезисом: действительно, попробуй-ка заставь 3-5-летнего ребёнка хоть пять минут НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ…

Как известно, основная задача командира в армии — не допускать ситуации, когда подчинённые бездельничают. Просто потому, что они ведь сами найдут себе занятие, и практически наверняка оно командиру не понравится. А армия — это модель общества.

Подобная ситуация в определённый момент сложится повсеместно. Вот эту проблему — целеполагания в жизни и организации деятельности — и будут призваны решать идеологические системы середины XXI века.

Рассмотрим в этой связи «судьбу» основных идеологий и вообще ценностных систем нашего времени.

Основным вызовом наступающей эпохи становится вынужденное «безделье» населения. Основной задачей будет целеполагание: определение социально приемлемого направления деятельности для «бездельников».

Традиционные идеологии: кризис неизбежен

На первый взгляд, в наихудшем положении оказывается идеология консьюмеризма: статусное потребление станет вещью вопиюще бессмысленной. Ещё до того, как процесс перехода к новому общественному укладу завершится, спрос на товары статусного потребления, с одной стороны, снизится за счёт частичной потери интереса к ним, с другой — в связи со снижением их производства цена может даже первоначально вырасти. В итоге заметно снизится их доступность для «консьюмеристской субкультуры» (в которой статусное потребление будет всё ещё популярно). Сложившаяся ситуация станет подталкивать её представителей к выходу из неё: какой смысл тратить море сил для получения вожделенного бренда, если рядом прекрасно живёт множество людей, замечательно без него обходящихся? Одним словом, произойдёт радикальное падение значимости этой идеологии и связанной с ней системы взглядов. По крайней мере, это касается консьюмеризма в традиционном понимании.

С другой стороны, идеология, акцентирующая внимание на потреблении нового информационного продукта, может быть востребована. Грубо говоря, такой ответ на вопрос о смысле существования, как «переиграть во все игры», «пересмотреть-перечитать-перечувствовать всё» и т. п., вполне может оказаться понятен и удобен. Самое главное, он может оказаться поддержан государственной властью — «чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало»: мол, если уж людям нужно чем-то заниматься, пусть покоряют виртуальные реальности, это не самый плохой вариант…

Что касается традиционных правых идеологий консервативной направленности (аристократической и т. п.), то они не то чтобы исчезают, но перестают быть собственно идеологиями. Если не основным смыслом, то подтекстом всей этой сословности всегда было «правильное» (с сословной точки зрения) распределение жизненных благ. Если теперь различия такого рода стираются, исчезает и смысл их обосновывать. Аристократия вполне может по-прежнему воспринимать себя как нечто особенное, «белую кость», но по факту она трансформируется в группу по интересам, ничем принципиально не отличающуюся от филателистов или реконструкторов.

Одновременно происходит радикальное снижение социального статуса традиционных «капиталистов», то есть тех, кто контролирует промышленное производство. Нет, отнюдь не до нуля. Но с ними происходит примерно то же самое, что с землевладельцами при переходе к индустриальному укладу. Из вершителей судеб мира те оказались разжалованы в производители одного из многих видов товаров (умеренно важного). Так выйдет и на этот раз: промышленники останутся вполне уважаемыми людьми, но не более того. Будет существовать множество других общественных сфер, лидеры которых по статусу будут вполне сравнимы с бывшими «олигархами». Власть производителям промышленных товаров давал факт дефицитности производственных мощностей и капитала. В ситуации же, когда больше половины бытовых товаров можно «распечатать» на домашнем 3Д-принтере (в неидеальном, но приемлемом качестве), никакого особого влияния у «капиталистов» не остаётся.

Что касается либеральной идеологии, то вообще либерализм, по известному ироничному определению, представляет собой «консерватизм, маскирующийся под социализм». Либерализм использует вполне лево-социалистические лозунги, типа права на труд, свободу передвижения и так далее, но при этом каждый пункт сопровождается такими оговорками и процедурами, что де-факто дезавуируется. Естественно, что в новых условиях потребность в таких манипуляциях исчезает, так что и либерализм в нынешнем варианте заканчивается.

Социализм же, в общем и целом, достигает своей цели — достаточно эгалитарного распределения жизненных благ — и в связи с этим как политическое движение должен исчезнуть (став повсеместной практикой). Нет смысла требовать, к примеру, введения восьмичасового рабочего дня там, где он уже введён. С другой стороны, как известно, профессиональные правозащитники зачастую не объявляют о самороспуске своих организаций, даже когда все их формальные цели достигнуты. Они или меняют специализацию… или начинают выискивать под микроскопом и раздувать имеющиеся отклонения от идеала, или же просто выдумывать их с целью оправдать своё существование. Всем известны гримасы профессиональной правозащиты. Во что-то в этом духе может частично преобразоваться и левое движение — на какое-то время. Однако постепенная потеря интереса к этой проблематике будет планомерно снижать активность подобных организаций.

Что касается различных идеологий, связанных с макрогрупповой принадлежностью, — нацизмом и другими вариантами фашизма, то тут ситуация тоже не такая простая. С одной стороны, практической потребности грабить «чужих» в пользу «своих» (к чему, в общем, фашизм и сводился в конечном счёте) уже нет. Но вот задать целеполагание — «восстановление исторической справедливости» и т. п. вещи — фашизм как раз способен. В некоторых странах власть может пойти по пути именно такого решения вопроса, чем же теперь людям заняться. Бесполезные 80% населения должны же что-то делать? Почему бы не «восстанавливать историческую справедливость»? Очень удобное в краткосрочной перспективе решение, хотя и самоубийственное в долгосрочной.

Традиционные правые идеологии заканчиваются, однако массовые правые движения, включая фашизм, могут оказаться востребованы. Возможно пестование разнообразных исторических обид и т. п.

Коммунизм и информационное общество

Что касается коммунистической идеологии, то тут ситуация сложнее, её нужно рассмотреть более детально. Дело в том, что вообще-то коммунизм как раз и придумывался в своё время как модель следующей фазы развития. Это первая научная концепция такого рода: теория постиндустриального/информационного общества тоже восходит к классическому марксизму. Но Маркс пытался выстроить модель будущего общества на основе известных ему реалий середины XIX века. Ему явно удалось предвидеть многие черты общества будущего, но отнюдь не в полном объёме. Но в каком же?

Мысленный эксперимент: если бы в период Высокого Средневековья жил гениальный экономист-аналитик калибра Маркса, то как бы он мог описать следующую фазу развития — ту, что придёт за современной ему аграрной/феодальной?

Вероятно, он начал бы с анализа противоречий между феодалами и крестьянами как ведущими в то время социальными слоями, осознал бы факт классовой борьбы. И наверняка уяснил бы её диалектический характер: ни одна сторона «выиграть» её не может. Оценив исторические тренды, он бы пришёл к выводу, что по мере роста численности населения (а оно всё Средневековье растёт, это очевидный базовый тренд) начнётся аграрное перенаселение деревни. В этот момент крепостное право потеряет смысл: крестьяне теперь живут повсеместно, вся земля обрабатывается, их бессмысленно «прикреплять» к земле (бежать им некуда). Значит, оно будет неизбежно отменено. Это, в свою очередь, означает, что начнётся массовая миграция избыточного населения в города.

Города в результате станут резко разбухать и усиливаться, освобождаясь от зависимости от сеньоров. Появление большого числа новых горожан приведёт к усилению давления на традиционную городскую цеховую социальную структуру. В конечном счёте она, очевидно, должна разрушиться вовсе. Анализ исторических данных позволил бы «средневековому Марксу» додуматься до идеи мануфактурного производства с разделением труда (по меньшей мере «рассеянная» мануфактура — нормальное явление для высокоразвитых античных городов), разрушение цеховой организации этому поспособствует.

Рост промышленного производства в городах приведёт к экономической экспансии города в деревню и вытеснению местного деревенского ремесленного производства. В итоге наш аналитик пришёл бы к выводу, что всё общество в масштабе страны будет всё больше напоминать один большой город со свойственными ему чертами. И, вероятно, со временем даже институтами вроде демократического или олигархического правления (с периодическими рывками в сторону диктатуры с опорой на «низы), с резким ограничением, а то и устранением монархии. Это подразумевает бурное развитие путей сообщения и вообще коммуникаций, включая, вероятно, и общегосударственную, а то и международную систему кредитования (благо нечто подобное уже существовало в эпоху Крестовых походов).

В итоге у него получилось бы общество с развитым разделением труда и мануфактурным производством, концентрацией населения в городах, падением монархии (или с радикальным её ослаблением), снижением роли землевладельческой аристократии, всеобщим или ограниченным только имущественным цензом избирательным правом (с ликвидацией сословной организации). Возможно, он даже додумался бы до неизбежности колониальных завоеваний (с целью получения дополнительных рынков сбыта).

Несомненно, вышесказанное отражает очень многие черты реальной индустриальной фазы развития и в первом приближении даже является описанием некоторых действительно существовавших раннеиндустриальных государств. Вот только главного — механизации промышленности и начала быстрого научно-технического прогресса, то есть того, что в нашем представлении и создаёт индустриализм как жизненный уклад — он предсказать бы не смог. Что и неудивительно: мы ведь условились, что он только экономист.

Описанный же им период у реального Маркса называется «торговым капитализмом»: радикальных технических инноваций ещё нет, но структура общества уже индустриальная. Вот только в истории и до того такая вот фаза — канун индустриализации, даже её начало — наступала неоднократно (те же античные города с «рассеянной» мануфактурой). Но если не начинался научно-технический прогресс, следовали кризис и исторический «откат»…

Вот Маркс, говоря о коммунизме, примерно с той же степенью достоверности описал будущую фазу развития: получилась своеобразная проекция будущего на реалии XIX века. Отчасти она и была воплощена в жизнь в странах «реального социализма» (вот только это состояние оказалось столь же «обратимым», как индустриализм до начала научно-технического прогресса). Можно было двигаться в этом направлении и дальше — Шпицбергенский эксперимент показал, что предварительные расчёты касательно поведения людей в условиях коммунизма подтверждаются. Если бы Маркс учёл постоянное возрастание доли «информационности» (научно-технической инновационности в частности) в каждом товаре (а по мере научно-технического развития она возрастает), то его теория резко выиграла бы в убедительности. Чисто информационный продукт по самой природе информации автоматически обобществляется и не может быть присвоен или отчуждён, то есть производство/потребление автоматически обретает «коммунистический» характер. Однако и выглядела бы такая теория существенно иначе.

Рис. 5. Общий вид на посёлок Пирамида на Шпицбергене. Именно здесь проводился эксперимент по введению коммунистических отношений в отдельном населённом пункте.

Поэтому, с одной стороны, коммунистическая идеология оказывается в преимущественном положении (многое угадано), с другой же, Маркс очень многое не учёл, начиная с сокращения потребности в рабочей силе. В классической коммунистической теории считается, что основной потребностью человека с определённого момента становится творческий труд. Ну так вот эту потребность в творческом труде в будущем удовлетворить и не удастся. По крайней мере, при понимании труда как практически полезной деятельности. Вопрос о целеполагании классический коммунизм решить не может: коль скоро новое общество уже возникло, «строить» его не нужно, да и трудиться в традиционном понимании, в общем, тоже. Но чем же тогда счастливым обитателям «светлого будущего» заниматься? Таким образом, и коммунистическая идеология оказывается в кризисе.

Коммунистическая идеология, несмотря на ряд совпадений представлений о коммунистическом обществе с наступающей реальностью, также оказывается в кризисе в связи с неспособностью ответить на вызов «безделья».

Традиционные системы ценностей в новую эпоху

В целом вполне естественно, что в преимущественном положении оказываются идеологии с мощной религиозно-философской составляющей: они способны объяснить людям смысл их дальнейшего существования. Однако в своё время все «классические» идеологии имели подобное духовное измерение. В новых условиях они будут вынуждены вернуться в значительной степени к своим истокам.

Сложно говорить о конкретных идеологиях будущего. Проще проанализировать те системы ценностей, культурные каноны, к которым они, доминирующие в разных регионах мира идеологии, восходят. Если понять, какой ответ культурные каноны дадут на вызов «глобального безделья», то вопрос об идеологиях будет решён автоматически.

Многие западные идейные направления (и консервативной, и в особенности либеральной направленности) исходят из «протестантского этоса» и выстроенной на нём системы ценностей (см. «Протестантская этика и дух капитализма» М. Вебера). Согласно данному подходу, основанному на кальвинистском варианте протестантизма, некоторые люди изначально предопределены Богом к спасению, а некоторые нет. Основная задача человека — понять, относится ли он к числу тех, кому повезло. Спасаются те люди, к которым Бог по какой-то только Ему известной причине благоволит. Но раз Бог спасает тех людей, которые ему «нравятся», то доброе отношение Бога к этому человеку должно проявляться и в его земной жизни (а не только в посмертном существовании). Можно встретить точку зрения, что это означает, что для протестантов богатый «всегда хорош», то есть заведомо будет спасён (богат — значит, Бог его любит). Это не совсем так: мерило — всё же не непосредственно деньги, а успешность. Тот, кто предопределён к спасению, должен добиваться успеха в своей профессиональной деятельности (в той области, которую считает для себя основной). Финансовый результат тут вторичен (понятно, что не все виды деятельности оплачиваются одинаково): важен именно профессиональный успех.

В принципе, такой подход будет работать и в новых условиях: Почему бы и нет? Чем человек должен заниматься? Тем, к чему у него лежит душа, пусть даже это будет не работа с её материальной отдачей, а нечто вроде хобби или волонтёрства. Всё равно: понять, хорошо у него получается или плохо, человек ведь сможет наверняка.

Существовала также — и всё ещё существует — более древняя западная система ценностей. Она нашла отражение в некоторых консервативных идеологиях. Вырастает она ещё из античности.

В то время труд, практическая деятельность (кроме отчасти военной и политической) считались чем-то недостойным свободного человека: это был удел рабов (или по меньшей мере людей низкого социального статуса). Свободный человек обладает досугом, благодаря чему может размышлять, созерцать и т. д. Такой подход весьма чётко прослеживается в древней философии, начиная с полемики Сократа с софистами. Подобное отношение начало меняться только в христианскую эпоху: ведь Бог, творя мир, всё-таки занимается практической деятельностью (трудом). Но не слишком сильно: в целом на Западе античный культурный канон всё ещё доминирует. И в новых условиях его носители, в общем, получают возможность вести соответствующий образ жизни. Чем человеку заниматься? Созерцанием, размышлением, наукой, религиозной деятельностью… Не такой плохой вариант!

А вот в Советском Союзе был создан собственный культурный канон, соответствующий новой системе ценностей. Он оказал влияние не только на отечественную культурную традицию, но и на коммунистическую идеологию в целом. «Осевое время» для нас — не Античность с её рабовладельческими заморочками, а отечественный XIX век. Именно тогда были написаны те «сакральные» тексты, на которых происходит воспитание молодого поколения и посредством которых идёт ретрансляция в будущее нашего культурного кода.

В связи с этим советская школа, в общих чертах повторявшая гимназию царских времён, отказалась от изучения древних языков. В них не было больше нужды: для усвоения актуального культурного канона достаточно было знать русский (он с начала XIX века почти не изменился).

В отечественном XIX веке отношение к практической деятельности было совсем другое. Она признавалась делом в высшей степени важным. Правда, под деятельностью подразумевались в основном революционная борьба или «служение народу». Позже — и война с внешним противником (в канон позже вошли и тексты советского периода времён Великой Отечественной). Отсюда свойственная советской культуре вербальная милитаризация труда: «битва за урожай» и т. п. Ещё позже появляется романтика «освоения» (она проявляется ещё с 1920-х, но особенно широко распространяется в 1960-х).

Вот примерно в эту сторону наша идеология (совершенно неважно, к какому формально направлению она будет принадлежать) и станет развиваться: мы будем или с кем-то бороться и воевать, или заботиться об отстающих, или заниматься освоением (Арктики, космоса и т. д.). Освоение будет вестись уже не потому, что в этом есть практическая необходимость, а потому что это просто надо сделать.

Коммунистическая идеология в этом отношении базируется, скорее, на нашей культуре, нежели на немецкой времён Маркса, так что и она, скорее всего, даст похожее целеполагание своим сторонникам.

Отечественный марксизм вообще отчасти представлял собой особую разновидность русской космистской традиции. Он имел религиозное измерение: Каприйская школа, философия Богостроительства… Некоторые подвижки в переосмыслении «красной» традиции в данном ключе уже есть. В дальнейшем они будут нарастать.

Рис. 6. Ленин в гостях у деятелей Каприйской школы, 1908 год. А.А. Богданов (Малиновский) — революционер, учёный, философ, врач, писатель-фантаст. Согласно одной из версий, красная звезда как символ коммунистического движения и советского государства была заимствована из его романа «Красная звезда».

Вот в рамках этих трёх направлений — работа-как-служение (религиозная обязанность), созерцание-наука, освоение-экспансия/помощь отстающим — и будут развиваться перспективные идеологические системы XXI века.

Определённую роль сыграют и демографические изменения. Вопреки распространенному мнению, такой уж серьёзной депопуляции в северных странах в ближайшее столетие не предвидится. Помимо той основной части населения, которая сокращается, есть и слой, который растёт: детность в религиозных семьях (практически вне зависимости от конкретной конфессии) оказывается существенно выше уровня простого воспроизводства. Расчёт показывает, что через 100 лет выходцы из религиозных семей составят почти половину населения. И, очевидно, уже к середине века процент выходцев из религиозных семей существенно вырастет в сравнении с нашим временем, это тоже следует учитывать.

Таким образом, предсказывать глобальный религиозный поворот в северных странах можно с весьма высокой долей вероятности. Базовые идеологии вернутся к своим религиозно-философским и мировоззренческим истокам. Это что касается нынешних развитых стран.

В современных развитых странах неизбежен глобальный «религиозный поворот». Доминировать будут идеологии, имеющие наиболее чёткое религиозно-философское обоснование.

Что касается стран современного третьего мира, то государства Африки, Латинской Америки и Южной Азии войдут в полноценную индустриальную фазу развития. Они достигнут уровня, который для нас был свойственен во второй половине XX века. Они смогут производить полную линейку промышленных товаров — от компьютеров до термоядерных боеголовок и космических кораблей. Для них будут свойственны те же самые проблемы старения и снижения численности населения, которые стояли перед нами в соответствующий период.

Вот на индустриальном Юге будут востребованы идеологии XX века в почти чистом виде — от нацистской до коммунистической. Впрочем, скорее всего, некий религиозный акцент в них будет чувствоваться и там — просто под влиянием Севера. Одним словом, время нас ждёт не слишком спокойное, но интересное. По крайней мере, для историков будущего.

В современных развивающихся странах будет создано высокоразвитое индустриальное общество со всеми его атрибутами. Там найдут себе место традиционные идеологии XX века.