С момента нормализации двусторонних отношений Китайской Народной Республики

и Советского Союза в 1989 году приоритетными направлениями сотрудничества

между Пекином и Москвой продолжают оставаться вопросы обороны и

безопасности.

Основные направления взаимодействия в сфере обороны можно выделить

следующие:

- военные учения (рост частоты проведения совместных учений и расширение их географического охвата; новым акцентом является взаимодействие по ПРО);

- военно-техническое сотрудничество (широкий спектр взаимодействия в

оборонной промышленности, включая продажу оружия, техническое обслуживание

систем вооружений, совместные исследования и разработка, соглашения о

лицензировании оружия, передача технологий и обмен техническими знаниями);

- военные контакты высокого уровня.

Десятилетие «застоя» в сфере военного сотрудничества между Китаем и Россией

в условиях эмбарго США и Европы на поставки оружия возобновилось после

фактической попытки государственного переворота в Китае (пл. Тяньаньмэнь,

1989 год) и крушения Советского Союза (в декабре 1991 года).

К началу 90-х на вооружении армии Китая стояли в основном устаревшие образцы военной техники (советские вооружение и техника 50-х годов) и Пекин всеми силами стремился провести масштабное и быстрое перевооружение.

Выбор Народно-освободительной армии Китая в пользу российских вооружений

был сделан по следующим причинам:

- во-первых, Россия была одной из немногих стран, желающих продавать оружие

Китаю после снятия эмбарго;

- во-вторых, новое оружие было совместимо с техникой НОАК советской эпохи;

- в-третьих, относительная дешевизна вооружений по сравнению с западными образцами.

В 1990-х и начале 2000-х годов стороны постепенно расширяли оборонные

связи, стремясь преодолеть взаимное недоверие.

В 1996 году Пекин и Москва начали реализовывать совместную программу

«Партнёрство координации», в рамках которой были проведены диалоги на

высоком уровне по целому ряду вопросов, включая безопасность и военное

сотрудничество.

Три года спустя, опираясь на соглашение о безопасности границ образца 1993 года, страны подписали Соглашение о сокращении численности пограничных войск. Дальнейшим шагом на данном направлении стало заключение в 2001 году российско-китайского договора «О добрососедстве, дружбе и сотрудничестве».

В частности, было заявлено, что если какая-либо из сторон почувствует угрозу своим интересам в области безопасности, то будет запущен механизм взаимных консультаций. Наконец, в 2004 году Китай и Россия окончательно урегулировали свой пограничный спор (соглашение реализовано в 2008 году), сняв тем самым давнее напряжение в отношениях.

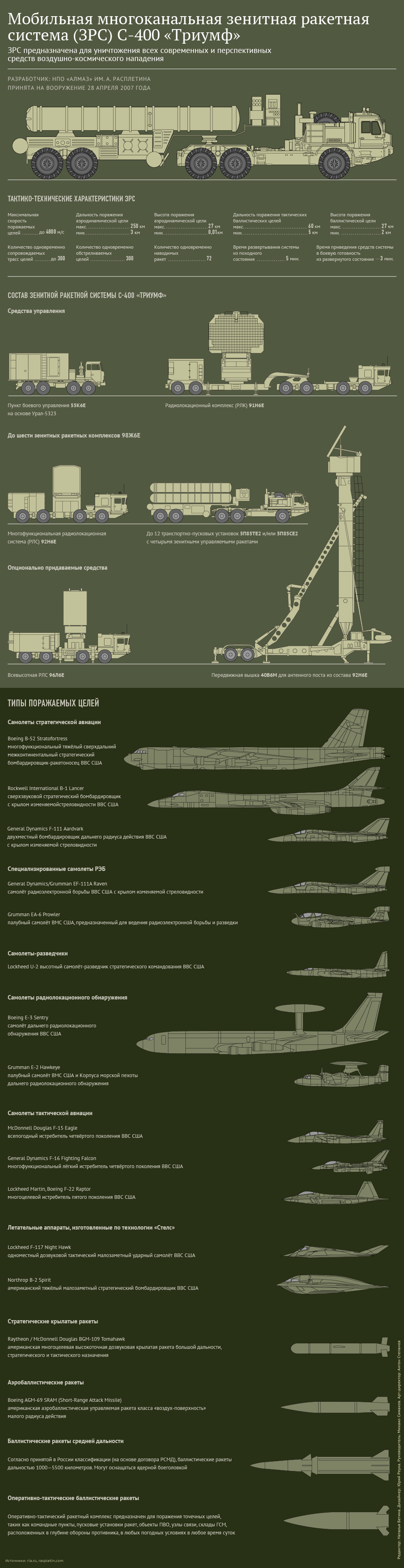

Вместе с тем, несмотря на усиление оборонной координации и урегулирование напряжённости, определённые трения продолжают оставаться актуальными и в настоящее время. К таким элементам, помимо прочего, можно отнести проблему реверс-инжиниринга Китаем российских истребителей Су-27 и продвижение «китайских репликантов российских образцов» на мировом рынке вооружений в середине-конце 2000-х, а также перспективные поставки Москвой сверхсовременных систем ПВО С-400 в Индию.

Стоит отметить, что основополагающим фактором, который помог вывести отношения в области безопасности между двумя странами на принципиально новый уровень, являются именно хорошие личные отношения лидеров двух стран — председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина (проведено уже более 20 встреч на высшем уровне). Председатель Си вступил в должность в конце 2012 года, и его первой зарубежной поездкой стала именно Россия, где он стал первым иностранным лидером, посетившим российский военный командный центр.

Несмотря на то что интенсивность проведения военной модернизации Китая и вызывает определённую настороженность в политических кругах в России, это никаким образом не сказывается на качестве развития двусторонних оборонных связей.

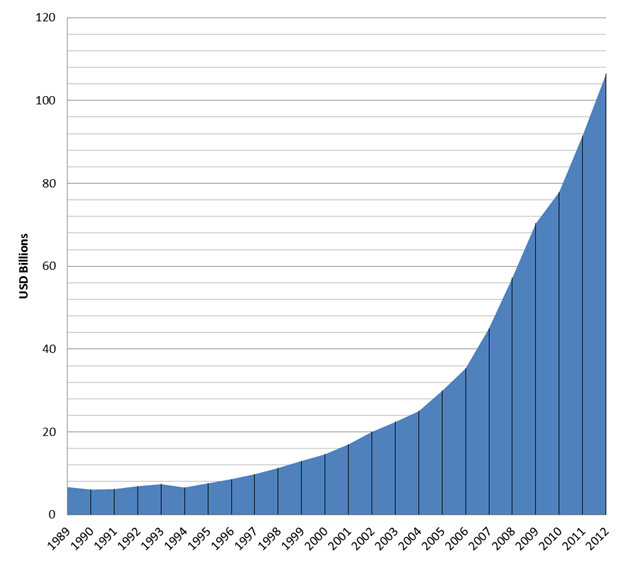

Рис. 1. Рост оборонных расходов Китая в период 1989–2012 гг.

Продажи российского оружия Китаю, включая передачу основных систем вооружения и оборонных технологий, а также лицензионные соглашения, выгодны обеим сторонам. Согласно данным Стокгольмского института SIPRI, с 1991 года почти 80 процентов всего оружейного импорта Китая приходится на Россию. С 1992 по 2006 год Китай приобрёл российского оружия на 26 млрд долларов США, в том числе истребители Су-27 и Су-30, ЗРК С-300, ракетные эсминцы и дизельные подводные лодки. Развитие ВТС с Россией позволило КНР значительно нарастить возможности своих ВВС и ВМСК.

В 2006–2007 годах произошло резкое сокращение поставок российского оружия в Китай. По мнению китайских экспертов, это связано с тем, что китайская промышленность к 2007 году освоила технологию и наладила производство широкого перечня «репликантов российской техники», а также нежеланием России продавать самые современные к тому моменту системы вооружений.

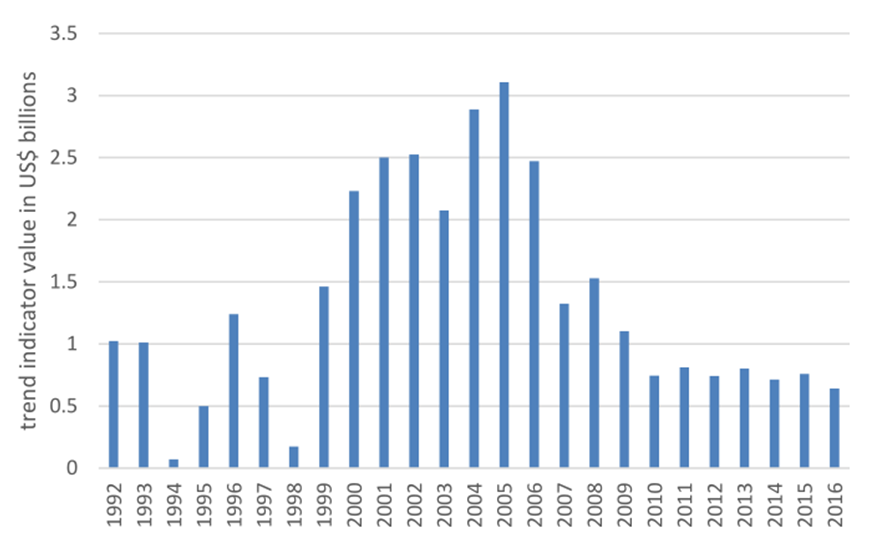

Рис. 2. Экспортные поставки российских вооружений и военной техники в Китай в период 1996–2016 гг. в млрд долл. США

В 2012 году доля России на китайском рынке вооружения составила 43 процента

(это совпало с ростом импорта из Украины), что значительно ниже

максимальных показателей в 87 процентов, достигнутых в период 2000–2005 гг.

В 2016 году доля России в китайском импорте вооружений выросла до более чем

64 процентов.

Учитывая зависимость Китая в ключевых российских технологиях (в т. ч. двигателях для самолётов 4-го и 5-го поколения), китайские закупки оружия у России становятся всё более избирательными. Тренд смещается в стороны систем противовоздушной и противоракетной обороны.

В апреле 2015 года Россия подтвердила продажу 4-6 дивизионов систем С-400 в Китай на сумму более 3 млрд долларов с планируемой датой поставки с 2018 года.

Отдельные опасения международных экспертов вызывает тот факт, что Китай,

получив в своё распоряжение данный комплекс, со временем начнёт выпуск и

поставку на рынок собственных «репликантов С-400».

Однако, как показывает провальная практика по производству Китаем «репликантов российских авиационных двигателей», Пекин всё ещё не обладает научно-производственным потенциалом, необходимым для налаживания высокотехнологичных процессов, достаточных для выпуска столь сложной продукции. На перепроектирование и создание китайского варианта ЗРС С-400 уйдут годы, Россия же к тому времени уже будет иметь в достаточном количестве на вооружении в войсках более продвинутую модель ЗРС С-500 и, возможно, начнёт её экспортные поставки.

Военно-техническое сотрудничество Китая и России является одним из главных

компонентов всестороннего стратегического взаимодействия и партнёрства

между двумя странами. В последние годы учащаются контакты между армиями

двух стран на высоком уровне, углубляется стратегическое взаимодоверие,

высокоэффективное практическое сотрудничество в профессиональной

деятельности.

Основной диалоговой площадкой высокого уровня военных двух стран является Российско-китайская межправительственная комиссия по военно-техническому сотрудничеству (ВТС). Сопредседателями комиссии являются министр обороны России и заместитель председателя Центрального Военного совета Китая.

Справка: Российско-китайская смешанная межправительственная комиссия по ВТС

Российско-китайская смешанная межправительственная комиссия по ВТС образована в соответствии с соглашением между правительствами двух стран по ВТС от 24 ноября 1992 года. Комиссия собирается один раз в год поочерёдно в Москве и Пекине, её состав утверждается соответствующими распоряжениями правительств сторон.

Налаживанию сотрудничества способствуют также следующие механизмы:

- многосторонние «оборонные» площадки: китайский ежегодный форум «Сяншань», «Диалог начальников генеральных штабов стран Южной и Юго-Восточной Азии», Московская конференция по международной безопасности, региональный форум АСЕАН по безопасности, встреча министров обороны ADMM-Plus, «Шангри-Ла Диалог» — ежегодный межправительственный форумом безопасности и др.;

- «обмен между службами»: двусторонние визиты на уровне руководителей

служб и частей и др.

Одним из новых направлений российско-китайского сотрудничества является

проведение совместных армейских игр.

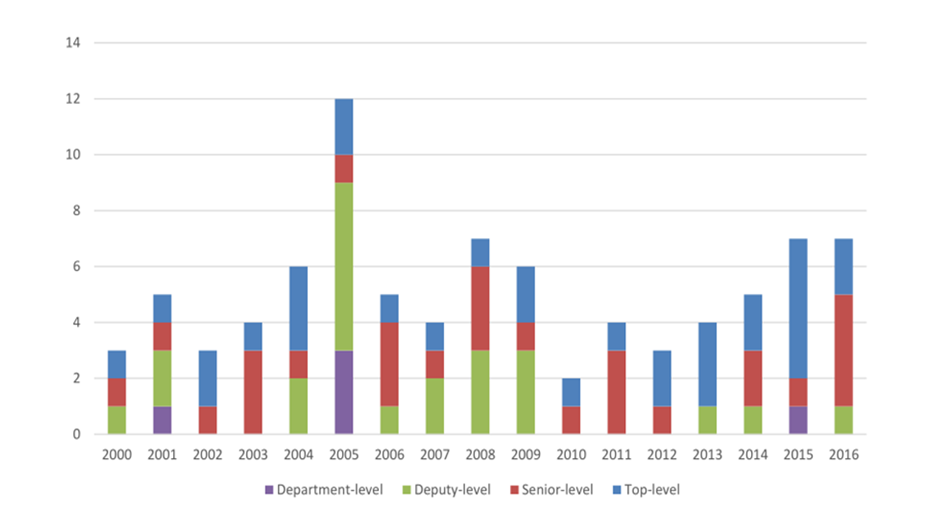

С 1990 года Китай и Россия провели более 110 официальных военных контактов

высокого уровня.

Рис. 4. Интенсивность китайско-российских военных контактов в период 2000–2016 гг. (без учёта саммитов).

Статистика свидетельствует о неуклонном увеличении числа военных контактов

на высоком уровне, что вызвано увеличением масштаба проводимых совместных

учений и расширением военно-технического сотрудничества.

В июне 2017 года министры обороны Китая и России подписали «Дорожную карту» военного сотрудничества на 2017–2020 годы, что не может не свидетельствовать о высоком уровне взаимного доверия и стратегического сотрудничества.

С точки зрения китайских экспертов, главным и перспективным военным противником Китая являются США и их союзники в АТР. Политика Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе направлена исключительно на сдерживание Китая, ограничение китайского влияния в регионе и укрепление своих союзников. Как следствие, в последние пять лет Пекин сталкивается с постоянно возрастающими вызовами для своей безопасности со стороны США. В таких условиях Китай крайне заинтересован в развитии добрососедских отношений с Россией и поддержке Москвы.

Эффективным ответом на активность США в регионе, по мнению китайского

военного руководства, являются совместные китайско-российские учения (в

первую очередь морские), а также открытая демонстрация всё возрастающей

китайской военной мощи.

Рис. 5. Места проведения китайско-российских военных учений в период 2012–2016 гг.

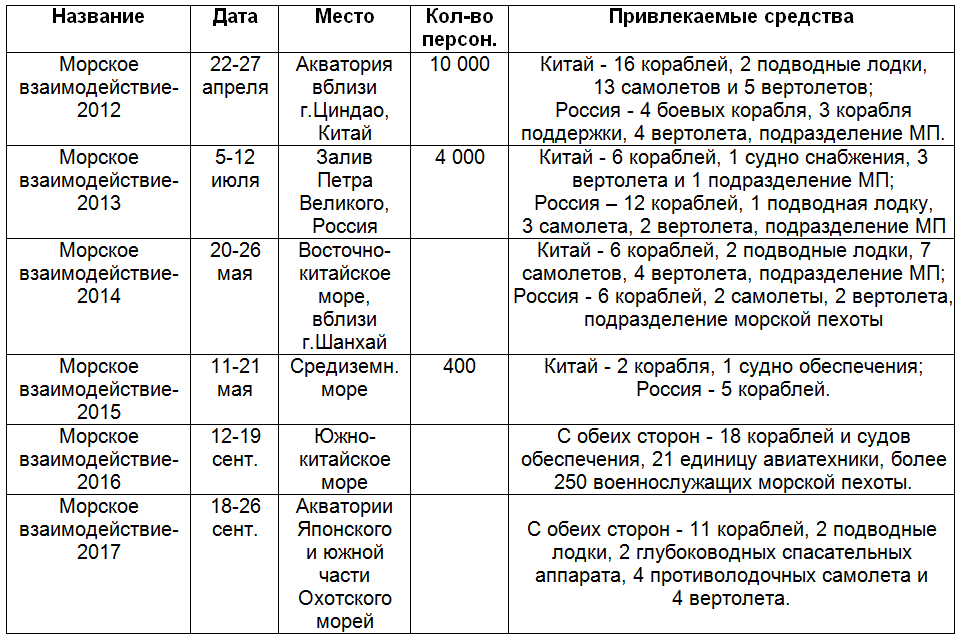

С 2012 года Китай и Россия на регулярной основе проводят

двусторонние военно-морские учения.

Российско-китайские военно-морские учения «Морское взаимодействие — 2012» (22–27 апреля) стали первыми подобными учениями с 2005 года и самыми крупными по настоящее время. В соответствии с американскими источниками, с китайской стороны было задействовано 16 кораблей, две подводные лодки, 13 самолётов и 5 вертолётов; Россия отправила 4 боевых корабля, 3 корабля обеспечения, вертолёты и подразделение морской пехоты. Всего порядка 10 тысяч военнослужащих: 4 тысячи китайских и 6 тысяч российских.

Манёвры проводились в пределах акваторий Японского и Жёлтого морей.

Основная цель — углубление российско-китайских связей всестороннего

стратегического взаимодействия, повышение совместных способностей

противостоять новым вызовам и угрозам.

Рис. 6. Встреча главнокомандующего ВМС НОАК адмирала У Шэнли с руководителем учений от российской стороны адмиралом Л. Сухановым (г. Циндао)

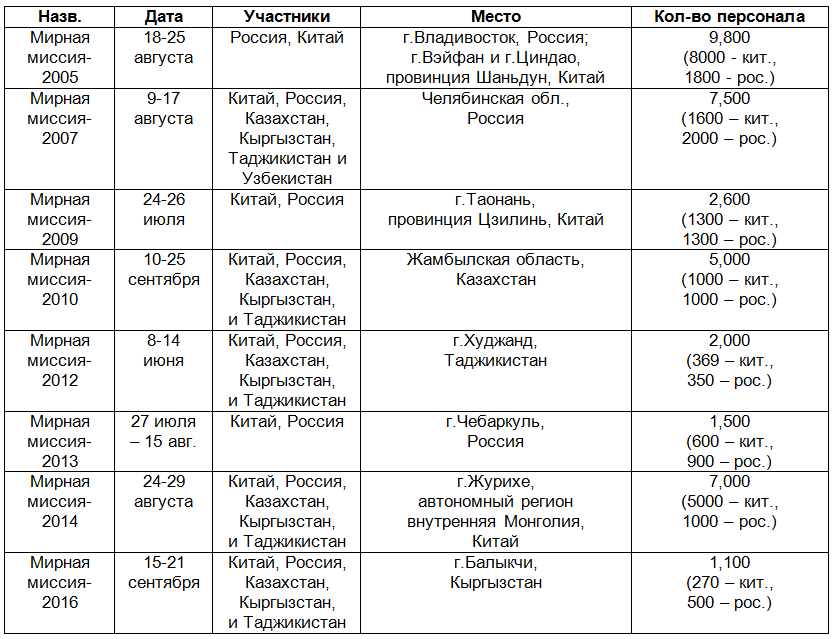

Табл. 2. Российско-китайские учения «Мирная миссия» (по материалам US-China Economic and Security Commission)

В 2016 году Китай и Россия расширили свой портфель учений, включив в него

противоракетную составляющую.

Решение о проведении первых компьютерных командно-штабных учений по противоракетной обороне «Воздушно-космическая безопасность — 2016» между Китаем и Россией 23–29 мая 2016 года стало ответом на старт американо-южнокорейских обсуждений о развёртывании ЗРС ПРО THAAD в Южной Корее. По информации Минобороны РФ, в рамках учений российские и китайские командиры отработали согласование подходов к взаимодействию по решению задач в сфере ПРО, определились с принципами применения совместных группировок и направлениями дальнейшего сотрудничества.

Вторые совместные двухсторонние ККШУ России и Китая «Воздушно-космическая безопасность — 2017» прошли в период с 11 по 16 декабря 2017 года в НИИ ПВО и ПРО академии ВВС НОАК (г. Пекин). Обозначенные задачи ККШУ — укрепление сотрудничества в области ПВО/ПРО, включая планирование совместных операций. Военные двух стран проверили совместимость своих средств ПВО и ПРО и провели электронные пуски.

Таким образом, Москва и Пекин в виртуальном пространстве отрабатывают совместное планирование боевых действий в ответ «на случайные и провокационные» ракетные удары.

Примечательно, что китайская сторона полностью разделяет опасения России

относительно развёртывания США глобальной системы ПРО. Заместитель начальника оперативного управления Объединённого штаба

Центрального военного совета КНР генерал-майор Цай Цзюнь отмечал: «США, реализуя план поэтапного развития системы ПРО в Европе, не

предоставили юридических гарантий ненаправленности её против России.

При этом в действительности она представляет прямую угрозу безопасности

России».

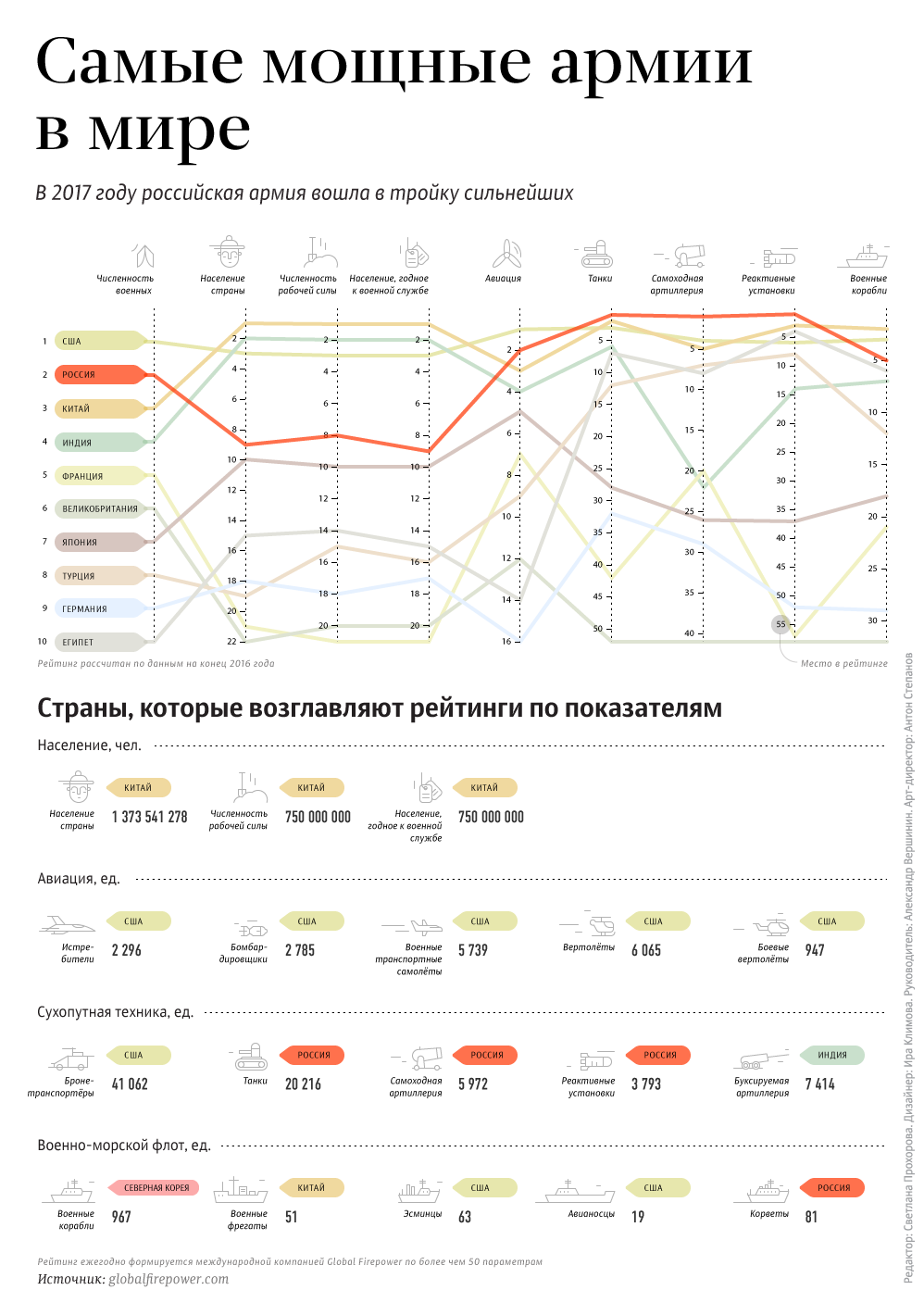

Несмотря на возросшую интенсивность ВТС Китая и России, западные эксперты задаются вопросом относительно уровня интеграции систем вооружений и управления двух стран. По оценкам американских военных аналитиков, России и Китаю качественно не достаёт интеграции и оперативной совместимости механизмов управления и поддержки, столь необходимых для проведения эффективных совместных военных кампаний. Китайские и российские вооружённые силы не ведут подготовку к «интегрированным» (совместным) военным операциям в той же степени, как, например, это делают американские военные со своими союзниками по НАТО или Южной Кореей и Японией.

По мнению тех же экспертов, настоящий уровень и имеющийся потенциал роста

китайско-российской военной координации может создать ряд проблем для

Соединённых Штатов. Российские военные технологии значительно увеличили

военную мощь Китая, в первую очередь ВМС и ВВС. Кроме того, по мере того

как обе стороны продвигают сотрудничество в области противоракетной

обороны, Соединённые Штаты могут столкнуться с ситуацией, которая создаст

дополнительные препятствия в случае «непредвиденных обстоятельств» в

Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Рис. 7. Военный потенциал сильнейших армий мира по состоянию на 2017 год

Китайско-российское военное сотрудничество — важный фактор обеспечения мира и стабильности на планете. За последнее десятилетие российско-китайские отношения прошли исторический путь отношений между дружественными государствами, отношений конструктивного партнёрства и перешли в стадию отношений партнёрства и стратегического взаимодействия.

Совместными усилиями выработана оптимальная модель сотрудничества, которая

вывела отношения между двумя государствами на путь стабильного развития.

Развитие российско-китайских отношений принесло обоим государствам и

народам двух стран реальные выгоды, стало образцом выстраивания отношений

между соседними странами и великими державами.

В 1990-х годах китайские заказы обеспечили выживание российской оборонной

промышленности, пострадавшей от крушения СССР, и сохранение её глобальной

конкурентоспособности. В свою очередь, после введения в 1989 году

западных санкций для Китая Россия стала главным источником передовых вооружений.

Сегодня российская оборонка не зависит в такой степени, как раньше, от китайских закупок, тем не менее КНР остаётся крупным экспортным рынком для российского ВПК, а спрос со стороны НОАК подстёгивает интерес других покупателей. Благодаря российско-китайскому военно-техническому сотрудничеству КНР смогла радикально преобразовать свои вооружённые силы, превратив их в современную военную машину.

Для Пекина российская оборонная промышленность — кратчайший способ получить системы, способные укрепить преимущества НОАК в стратегически важных точках, где возможна военная напряжённость между Китаем и союзниками США. Наконец, сотрудничество в такой деликатной сфере, как вооружение, обеспечивает стратегическую глубину российско-китайского партнёрства, служит важным фактором укрепления политической оси Москва — Пекин в условиях, когда стороны не стремятся заключить формальный военный союз.