Политические трансформации

последних лет принято называть «популистской волной». Перечислять можно долго.

«Брексит» в Великобритании, победа Дональда Трампа в США в 2016-м, успешное

выступление антимейнстримных кандидатов от «Национального фронта» и «Альтернативы

для Германии» на выборах во Франции и Германии в 2017-м, победа на

парламентских выборах в Италии «Движения 5 звёзд» и антииммигрантской «Лиги».

Все эти примеры на слуху, но и

менее известные тоже заслуживают внимания. В Чехии и Нидерландах в 2017-м неожиданно

успешно выступили популистская партия миллиардера и медиамагната Андрея Бабиша

ANO 2011 (ANO — буквально «Акция недовольных граждан») и антииммигрантская

«Партия свободы» соответственно. Впрочем, политические изменения в

«периферийной» Европе зрели давно. В Испании популистская партия «Подемос» за 4

года стала второй по численности партией в стране. После финансового кризиса в Греции на

парламентских выборах 2015 года пришла радикальная коалиция «Сириза». Популистом

вполне можно назвать и Виктора Орбана в Венгрии.

В Польше правящая партия «Право и справедливость» не просто подвинула еврооптимистов и левоцентристов из

«Гражданской платформы» Дональда Туска, но и приступила к проведению трудно

поддающейся определению политики. Последняя совмещает в себе левые формы в

экономике: снижение пенсионного возраста, пособия для семей с двумя и более

детьми и правые формы в культурной и национальной политике: ультраконсерватизм и рост влияния

католической церкви, например, в 2016-м Иисус Христос был официально коронован

в качестве короля Польши в присутствии президента Анджея Дуды.

Слом традиционной политической

системы произошёл и во многих развивающихся странах. В 2014-м в результате

парламентских выборов премьер-министром Индии стал глава националистически ориентированной

«Бхаратия Джаната Парти» Нарендра Моди. В 2016-м на Филиппинах пост президента

достался антисистемному политику Родриго Дутерте (второй в истории страны

президент не из традиционных «политических семей»). В 2018-м президентами

Мексики и Бразилии были избраны далёкие от сложившегося политического

истеблишмента Мануэль Лопес Обрадор и Жаир Больсонару соответственно.

Популистская волна, захлестнувшая современный мир, объяснима. Это

закономерный результат деградации политических и экономических институтов.

Вместе с тем она исключительно опасна.

Что такое популизм?

Но что такое «популизм» и чем он

отличается от «нормальной» мейнстримной политики?

Сам термин «популизм» в применении к политическому процессу достаточно расплывчат, и многие понимают под ним практически всё что угодно. Например, некоторые приписывают популистам безответственность и непрофессионализм. В какой-то степени это, возможно, оправданно, но далеко не всегда. Да и перед кем, собственно говоря, ответственны классические мейнстримные политики? Может, они и более профессиональны, но в чьих интересах работает этот профессионализм?

С другой стороны, классификаторы популизма пытаются определить его

через некоторый набор идеологических установок, чаще всего экстремистских. Но

это также небесспорный подход, так как часто популизм — это микс самых разных

идеологий, зачастую весьма причудливый.

Например, в контексте Латинской Америки под популизмом часто понимают

перераспределительную политику в пользу бедных слоёв населения и клиентелизм, а

в Европе — антииммигрантскую повестку и ксенофобию.

Всё же популистов можно выделить

сразу по нескольким признакам. Во-первых,

это ярко выраженный антиэлитизм. Тот же Трамп, даже будучи представителем

элиты, строил свою предвыборную кампанию как антиэлитистскую. Его намерение

«осушить вашингтонское болото» выглядело как протест против сложившегося

политического истеблишмента.

Во-вторых, к антиэлитизму можно добавить своего рода манихейскую

идеологию, разделение общества на непримиримые лагери. На этом свойстве

делают акцент Касс Мудде и Кристобаль Кальтвассер в книге «Populism: a very

short introduction». Для них популизм — это «узконаправленная идеология, в рамках

которой считается, что общество разделено на два гомогенных и антагонистических

лагеря, "незапятнанный чистый народ"

("the pure people") и "коррумпированную

элиту". При этом данная идеология считает, что политика должна быть

выражением общей воли народа».

В-третьих, популизм — это раздвигание рамок политически возможного.

Такие призывы характеризуется представителями мейнстрима как «невозможная

политика». Например, в рамках мейнстримной экспертизы признаётся невозможным

отказ от политики глобализации или замена всего существующего политического

класса. «Жёлтые жилеты» во Франции посягнули на «священную корову» современного

европейского политического нарратива — глобальное потепление.

В-четвертых, и это, вероятно, самая главная черта популизма — оперирование ресентиментными настроениями избирателей. То есть чувством брошенности и проигрыша от глобальных экономических и социальных изменений у значительной части среднего класса и бедных. Популизм в лице того же Трампа неожиданно для левого и правого мейнстрима заинтересовался жизнью и заботами тех, кого его оппонент Хиллари Клинтон презрительно назвала «basket of deplorables». Deplorables достаточно сложно точно перевести на русский в данном контексте, но приблизительно это соответствует «быдлу».

Ксенофобы, гомофобы, сексисты, расисты и исламофобы: примерно так

выглядит «быдло»,

проголосовавшее за Трампа, в представлении американских «демократов». Фото:

claytoonz.com

А deplorables взяли, да и

проголосовали за антимейнстримного Трампа. Как понимать их действия? Средний

класс, во всяком случае его значительная часть, ранее послушно шедший в стойло

либо мейнстримных левых, либо правых, вдруг восстал и захотел выразить свои

политические права. Так ли это? Возможно.

Но есть другая, более

злокачественная интерпретация происходящего —

политики-популисты ощутили в обществе запрос на протест и стали чутко

улавливать ресентиментные настроения среднего класса. И в дальнейшем они могут

манипулировать далеко не лучшими качествами масс в своих интересах. Такая

неприятная траектория тоже возможна.

Экономика популизма

Экономическое понимание популизма

тоже не вполне однозначно. Американские экономисты Рудигер Дорнбуш и Себастьян

Эдвардс в ставшей классикой книге «The Macroeconomics of Populism in Latin

America» определяют его так: «Политика,

акцентированная на перераспределении ресурсов при невнимании к инфляционным и

фискальным рискам, а также недооценивающая реакцию экономики на нерыночные меры

правительства». Последствия такой политики испытали в своё время

практически все страны региона — ничего хорошего. Но факт в том, что чем выше в

обществе неравенство, тем более актуальной будет политическая повестка

перераспределения, а не экономического роста. Какой толк от последнего, если

его плоды достаются только узкой прослойке? Перераспределение в этом контексте

для бедных эффективнее.

Достаточно легко упрекать латиноамериканских левых популистов в

безграмотности и чуть ли не намеренном развале экономики. Часто для

политики с акцентом на перераспределение это действительно так. Яркий кейс — сегодняшняя

Венесуэла. Это наглядный и жуткий пример развала экономики.

Но ещё более интересный вопрос — а могло бы быть в латиноамериканском

контексте иначе? Под латиноамериканским контекстом мы имеем в виду

фантастические уровни неравенства, которые российские читатели часто довольно

плохо представляют.

Тина Розенберг в своей замечательной книге «The Children of Cain: Violence and the Violent in Latin America» показывает, что чуть ли не любая латиноамериканская левая революция в итоге приходит к гиперинфляции, бегству капитала, краху экономики и гражданской войне разной интенсивности.

На какие только шаги ни пойдёшь, когда убийства стали нормой жизни.

Фото: qcostarica.com

Даже лучшие с точки зрения

моральных и профессиональных качеств революционеры (к примеру, сандинисты в

Никарагуа) с неизбежностью утыкаются в экономический популизм. Почему? Короткий ответ: даже плохая система с

ужасающим неравенством и коррупцией (та же Никарагуа при Сомосе) при её сломе,

скорее всего, станет ещё хуже. Нужно ли её в таком случае ломать — вопрос,

скорее, моральный. Видимо, да, но только если иные варианты мирной

трансформации отсутствуют.

А вот сегодняшние западные популисты, собственно, в экономическом

популизме не замечены. Они всё-таки работают в совсем другом контексте,

хотя уже перенимают разные методы общения с публикой (twitter-демократия Трампа

похожа на прямое общение с избирателями у латиноамериканских популистов). Их

экономическая политика пока далека от латиноамериканских эксцессов. Впрочем, и Трамп, и «Движение 5 звёзд»

вместе с «Лигой» в Италии резко увеличили дефицит бюджета, так что, возможно, у

западных популистов будет «всё хорошо» и с экономической повесткой.

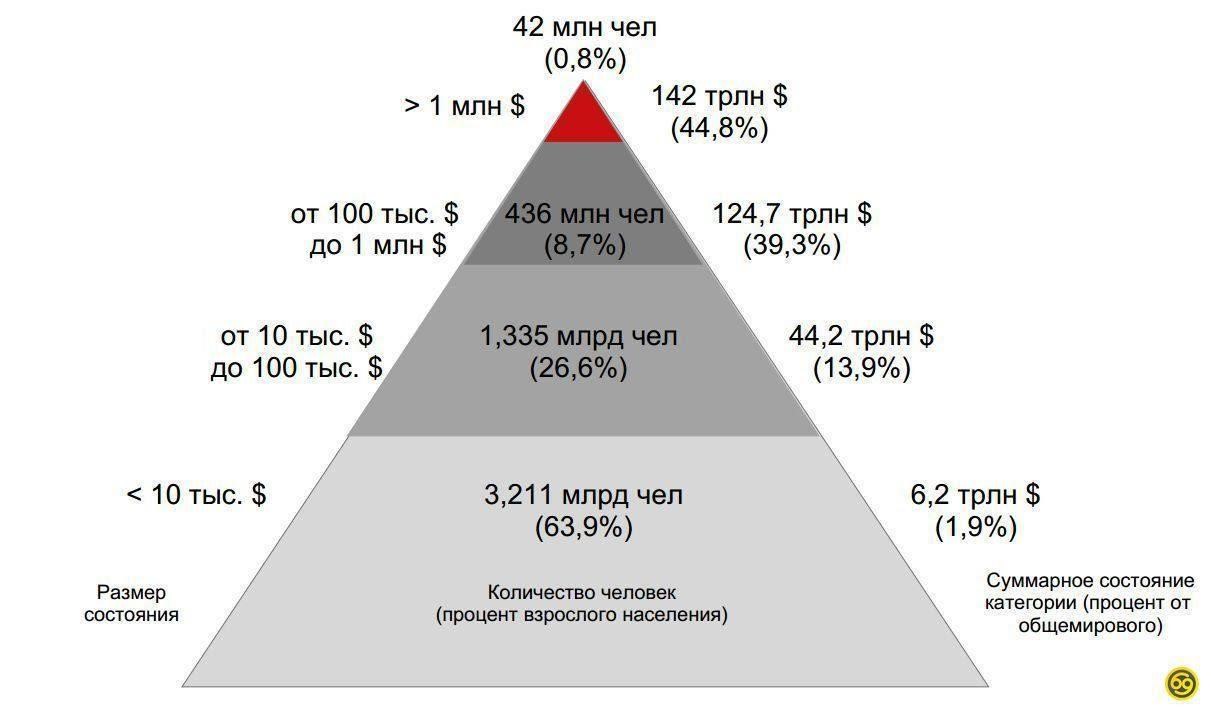

И опять-таки, в какой степени это будет виной популистов? Ведь они сидят у разбитого корыта современного капитализма. Чем недовольны поддержавшие популистов массы? Здесь консенсус у исследователей более-менее имеется. Рост неравенства, размытие среднего класса, отсутствие жизненных перспектив для себя и своих детей, отчётливое ощущение предательства интересов со стороны как традиционных правых («партия 1 %»), так и левых (капсулирование на интересах меньшинств и мигрантов) партий.

Пирамида глобального благосостояния согласно Credit Suisse Global

Wealth Report 2018

Академические круги, до

последнего времени практически универсально лояльные мейнстриму, начинают в

каких-то моментах колебаться и даже высказываются в поддержку отдельных тезисов

представителей политической альтернативы (а в какой-то степени сами создают для

них повестку). Левым популистом (то есть призывающим к налоговому

перераспределению капитала) можно назвать Тома Пикетти с его блестящим

«Капиталом в XXI веке». Его взгляды многим кажутся радикальными, но лучше

прислушаться к на самом деле вполне умеренному Пикетти, чем дожидаться

социального взрыва.

Другой вполне мейнстримный (хотя

и часто неортодоксальный в своих выводах) американский экономист Дани Родрик

видит в популизме попытку возвратить демократию народу от теряющей связь с

реальностью элиты. Он даже написал в начале 2018-го статью «В защиту

экономического популизма»:

«Транснациональные корпорации и инвесторы всё активней занимаются

формированием повестки переговоров о международной торговле, что приводит к

возникновению глобальных режимов регулирования, которые непропорционально

выгодны капиталу в ущерб труду. Строгие патентные правила и международные суды

для инвесторов — это наиболее яркие примеры. Другой пример — захват контроля

над автономными ведомствами теми самыми отраслями, которые они призваны

регулировать. Банки и другие финансовые учреждения особенно успешно добивались

своего, устанавливая правила, которые предоставляли им полную свободу. Эта "либеральная технократия", по всей видимости, достигла апогея в Евросоюзе, где

экономические правила и регулирование вырабатываются вдалеке от демократических

процессов, существующих на национальном уровне. Практически во всех странах

Евросоюза этот политический разрыв — так называемый дефицит демократии в ЕС —

привёл к росту популярности политических партий популистов и евроскептиков».

Исходя из этой точки зрения, популизм — вполне естественная или во всяком случае объяснимая реакция масс среднего класса, чувствующих, что они больше не имеют репрезентации в собственном государстве. Масс, которым со всей очевидностью стало понятно, что политическая система выродилась в конкурентную олигархию, где одна группа элиты (пусть даже в социал-демократическом обличье) сменяет другую, а вся система работает исключительно в интересах состоятельной прослойки.

Политика для людей или распад демократии?

Исторически популизм не является

чем-то новым. Послевоенные 1920–30-е годы в Европе характеризовались похожими

процессами распада традиционных политических систем. Подъём фашизма во многих

европейских странах в 1920-е также можно рассматривать как результат деградации

классических демократических институтов и использования ресентиментных

настроений широких масс, в особенности это относится к Веймарской республике.

Марк Мазовер в своей книге «Dark Continent: Europe's Twentieth Century»

приводит массу примеров распада и разочарованности в демократических системах в

континентальной Европе 1920–30-х.

Выльется ли современный

протестный популизм в фашизм — вопрос открытый. Пока его идеологические

установки довольно неопределённы и имеют потенциал к разного рода

трансформациям. Нынешних популистов

нельзя обвинить в том, что они разрушают демократию. Демократия разрушает саму

себя. Демократия без демократов невозможна. После падения Берлинской стены

знаменитый политолог Фрэнсис Фукуяма провозгласил «конец истории». Тогда ему

казалось, что «политический рай» уже наступил. Сейчас очевидно, что это далеко

не так. «Разумеется, есть вещи, которые я не предполагал, когда писал "Конец

истории" 25 лет назад, — признаёт Фукуяма. — Первая — это политический упадок. Я воспринимал историю как движение

вперёд со строительством институтов и всё более зрелой демократии. Я не думал,

что всё может пойти в обратном направлении».

Оказалось, что ещё как может. В соответствии с гипотезой финансовой

нестабильности американского экономиста Хаймана Мински, изложенной в статье

«The Financial Instability Hypothesis», долгий период стабильности на фондовом

рынке ведёт в итоге к взрыву нестабильности ровно из-за того, что в спокойной

обстановке игроки склонны брать на себя всё большие и большие риски, которые в

один прекрасный момент реализуются.

Видимо, гипотеза Мински применима не только к экономике, но и к политике. Достаточно долгий период спокойного развития капитализма в отсутствие какой-либо реальной или идеологической альтернативы после крушения СССР может привести к накоплению рисков и уязвимостей в системе. Система постепенно отрывается от реальности (как финансовые пузыри на рынке переоценённых активов), утрачивает обратные связи, в общем, деградирует. А потом происходит её коллапс.

Возвращаясь к возможности

фашизма, стоит отметить, что сегодняшний контекст, конечно, сильно отличается

от 1920–30-х. Нет жуткой травмы Первой

мировой, нет зёрен фашизма в виде тогдашних ветеранских объединений (Fasci

italiani di combattimento). Хотя опять

же, если мировая экономика свалится в очередной глобальный кризис, что более чем

вероятно, параллели с эпохой Великой депрессии станут более очевидными.

Возможны и другие тревожные параллели.

Сегодняшнее противостояние США и Китая чем-то напоминает конец Belle époque — первой глобализации 1.0, начавшейся с объединения Германии в 1871-м и закончившейся «пракатастрофой», «самоубийством Европы» — Первой мировой войной в 1914-м.

Самые опасные черты популизма,

которые имеют в себе потенциал развития в фашизм, — нетерпимость к оппонентам и

раскалывание общества на «своих» и «чужих». И не только общества, но и всего

мира. Опасность такого сценария понимается многими. Нобелевский лауреат по экономике Пол

Кругман заметил в недавней

статье «Что происходит с Европой?»: «Когда пала Берлинская стена, один политолог в шутку сказал: "Теперь,

когда Восточная Европа свободна от чуждой идеологии коммунизма, она может

вернуться на свой истинный путь — к фашизму". В этих словах имелся

определённый смысл».

Добавим,

что чем дальше, тем смысла, увы, больше. И не только для Восточной Европы. Впрочем, пока популизм слишком

разношёрстен, чтобы становиться пессимистом. Возможен и позитивный поворот,

особенно если прислушаться к рекомендациям Пикетти, Родрика, Кругмана и других

людей, для которых очевиден кризис существующей системы, но которые не хотят,

чтобы мир погребло под её обломками.